| 发布时间:2024-08-09 11:16:33 | 来源:中国水网 | 作者:本站编辑 | 浏览次数: |

近日,中国水网从山西省政府网获悉,山西省人民政府正式发布《山西省农村供水高质量发展规划》,本《规划》计划建设农村供水项目4054项,城乡一体化供水工程89项,规模化供水工程159项,小型集中供水工程1150项,水质提升工程2581项,智慧水务75项。经测算,总投资为489.56亿元。

按项目类型分,城乡供水一体化项目规划投资225.98亿元,规模化供水工程建设规划投资190.21亿元,小型工程规范化建设和改造规划投资54.03亿元,农村供水水质提升工程规划投资12.74亿元,智慧化水务建设6.60亿元。按区域分,吕梁山区投资95.17亿元、盆地区投资228.13亿元,太行山区投资166.26亿元。

本《规划》计划建设农村供水项目4054项,城乡一体化供水工程89项,规模化供水工程159项,小型集中供水工程1150项,水质提升工程2581项,智慧水务75项。经测算,总投资为489.56亿元。

《计划》明确,按项目类型分,城乡供水一体化项目规划投资225.98亿元,规模化供水工程建设规划投资190.21亿元,小型工程规范化建设和改造规划投资54.03亿元,农村供水水质提升工程规划投资12.74亿元,智慧化水务建设6.60亿元。按区域分,吕梁山区投资95.17亿元、盆地区投资228.13亿元,太行山区投资166.26亿元。

到2025年,工程供水保障水平和应急保障能力稳步提升,水量、水质、方便程度、供水保证率“四项指标”持续稳定达标,全省农村自来水普及率达到98%,规模化工程覆盖率达到45%,千人以上工程基本实现24小时供水,县域农村饮水安全标准化建设达标率力争达到10%以上,基本实现农村供水县域统管。

到2027年,基本实现农村供水水源有保障、工程可持续、水价能承受、服务跟得上,全省农村自来水普及率达到98.5%,规模化工程覆盖率提高到55%,集中供水工程全部实现24小时供水,小型供水工程规范化水平全面提升,基本消除旱井、水窖等分散工程;应急供水设施配套基本完善;农村供水水质总体达到当地县城供水水质水平;县域农村饮水安全标准化建设达标率力争达到30%以上,农村供水全面实现县域统管。

到2030年,从“水源”到“水龙头”安全可靠、保质保量、城乡融合的供水工程建设管理体系基本构建,全省农村自来水普及率达到99%,规模化工程覆盖率提高到70%,全面实现农村24小时供水,县域农村饮水安全标准化建设达标率力争达到80%,基本实现农村供水城市化、城乡供水均等化。

到2035年,农村供水工程体系进一步完善,供水保障程度和抗风险能力明显提升,全面实现县域供水统一管理,农村24小时稳定供水,农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善,基本实现农村供水现代化。

此外,《计划》鼓励社会资本参与。鼓励有条件的地区,根据《国家发展改革委财政部关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》要求,探索采取特许经营模式推进项目实施。市县政府通过招商引导、扶持服务民营企业参与项目建设。遵循市场规律,完善市场规则,建立政府与社会资本利益共享、风险共担及长期合作关系。省级财政可以通过提供税收优惠、投资补助等政策措施,引导社会资本投入到农村供水工程中。

《山西省农村供水高质量发展规划》全文如下:

山西省人民政府关于印发山西省农村供水高质量发展规划的通知

晋政发〔2024〕16号

各市、县人民政府,省各有关部门、单位:

现将《山西省农村供水高质量发展规划》印发给你们,请认真组织实施。

山西省人民政府

2024年7月20日

(此件公开发布)

山西省农村供水高质量发展规划

为深入贯彻落实习近平总书记关于农村饮水安全保障的重要指示批示精神,加快提升农村供水保障能力和水平,根据水利部《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》(水农〔2023〕283号),编制本规划。

《山西省农村供水高质量发展规划》(以下简称《规划》)学习运用“千万工程”经验,结合《山西省现代水网建设规划(2021-2035年)》,立足当前、着眼长远,坚持补短板、锻长板,加快推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式,即以县域为单元,优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设,因地制宜推进小型工程规范化,实现县域专业化管理全覆盖,推动农村供水从“有没有”向“好不好”“优不优”“强不强”转变。

《规划》综合考虑今后一段时期农村群众生活及二、三产业用水需求,基于山西省地势和农村人口分布特点,结合山西省现代水网工程布局,按照“建大、并中、减小”原则,分类在吕梁山区、太行山区、盆地区实施城乡供水一体化、规模化供水工程、小型供水工程建设和改造,同步健全完善农村供水运行管理体制机制,推进县域统一管理、统一运维、统一服务。

规划现状基准年为2023年,规划水平年为2030年,为便于衔接“十四五”有关规划,结合水利部关于农村供水高质量发展指导意见要求,增加2025年、2027年相关内容,展望至2035年。

第一章 现状与需求分析

一、基本情况

(一)水资源基本情况

根据《山西省第三次水资源评价报告》初步成果显示,1956—2016年山西省多年平均降水量为510.8毫米,多年平均水资源总量118.7亿立方米,其中,地表水资源量77.8亿立方米,地下水资源量83.3亿立方米,重复计算量为42.4亿立方米。按流域分,黄河流域水资源总量71.0亿立方米,其中,地表水资源量44.2亿立方米,地下水资源量50.3亿立方米,重复计算量23.5亿立方米;海河流域水资源总量47.7亿立方米,其中地表水资源量33.6亿立方米,地下水资源量33.0亿立方米,重复计算量18.9亿立方米。

(二)现代水网建设情况

全省围绕落实黄河流域生态保护和高质量发展、中部地区崛起、加快构建国家水网建设等国家战略,以黄河、汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河等8河的自然河道和万家寨引黄、中部引黄等重大引调水工程为“纲”,以水系连通工程、县域配套工程、灌区工程等河湖水系及输配水通道为“目”,以水库、湖泊和泉水等具有控制性功能的枢纽水源工程为“结”,在省级水网与国家水网、市县级水网衔接融合基础上“纲举目张”,构建集水资源配置与综合利用、防洪排涝、水生态保护与修复和智能化现代化管理等多种功能为一体的“三纵九横、八河连通,多源互补、丰枯调剂,蓄泄拦排、河湖安澜,水清岸绿、河畅泉涌,智慧联动、调控有序”的现代水网。

目前实施的现代水网覆盖全省。“三纵九横”的省级水网骨架是全省水资源空间均衡布局的重要水源地和骨干输水通道,将引导省、市、县三级供水保障格局优化完善,确保全省生产、生活、生态用水安全。截至目前,“三纵九横”中除第四横中部引黄与文峪河汾河连通工程、第六横黄河古贤山西水资源配置工程外,水网框架基本建成。中部引黄供水工程、东山供水工程、小浪底引黄工程、辛安泉供水改扩建工程等四大骨干工程建设已进入尾声,规划的黄河古贤山西水资源配置工程、坪上水库工程、吴家庄水库工程正在开展前期工作,万家寨引黄北干支线工程已开工建设。在改善农村供水保障方面,规划全省以县域为单元,按照全面推进乡村振兴战略的要求,优化农村供水工程布局,完善农村供水基础设施;主要实施城乡供水一体化和集中供水规模化工程,加快推进小型供水工程规范化建设和改造。

二、工程建设现状

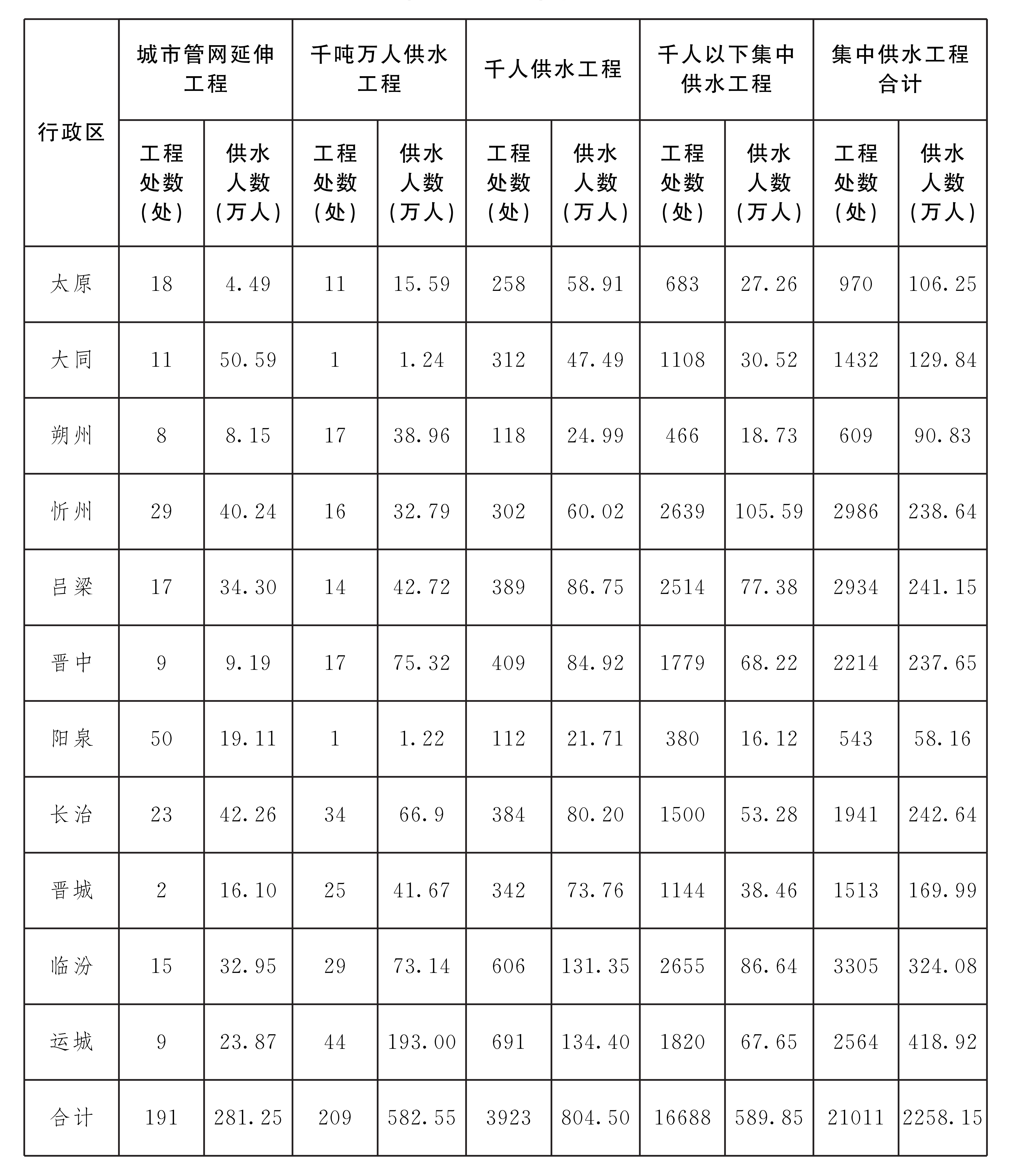

省委、省政府高度重视农村供水工作,先后实施了农村饮水解困、农村饮水安全及农村饮水安全巩固提升工程。目前,农村供水建设体系基本完善,农村饮水状况得到根本性改善。截至2023年底,农村供水工程共3.84万处,服务人口2304.8万人。其中,农村集中供水工程2.1万处,服务人口2258.15万人;分散工程1.74万处,服务人口46.55万人,主要分布在吕梁山区、太行山区。全省平均自来水普及率96.1%,规模化工程覆盖率37.5%。

2023年山西省农村集中供水工程统计表

三、工程水源情况

全省农村集中供水工程供水的水源中,地表水水源有4262个,地下水水源有15296个,联合水源50个。其中,为城市管网延伸工程供水的水源中,地表水水源有27个,地下水水源有185个,联合水源10个;为千吨万人供水工程供水的水源中,地表水水源有37个,地下水水源有182个,联合水源3个;为千人供水工程供水的水源中,地表水水源有164个,地下水水源有3409个,联合水源6个;为千人以下集中供水工程供水的水源中,地表水水源有4034个,地下水水源有11520个,联合水源31个。

四、水质保障现状

(一)水源地保护区划定情况

全省集中供水工程已建立水源保护区或划定水源保护范围5040处,其中,城乡供水一体化工程191处,千吨万人供水工程159处,千人供水工程1400处,千人以下供水工程3290处。农村规模化工程划定比例相对较高,小型工程水源保护“划、立、治”工作推进较慢。

(二)净化消毒设施配置

全省农村供水水源以地下水源为主,沿黄县区、南部和北部地下水源存在氟或砷等超标的地域性水质问题。全省实施氟改水工程后,大同、朔州、运城及以地表水为水源的地区大多配置了水质净化及消毒设施。全省千吨万人或以地表水作为水源的千人供水工程应配置净化设施设备568处,其中已配置且运行净化设施设备345处,占比60.74%;千人以上供水工程需配备消毒设施设备工程4331处,其中已配置且运行消毒设施设备1508处,占比34.82%。

(三)水质监测检测情况

108个县(市、区)设立了县级农村供水水质检测中心,其中独建64处,依托建设44处。2023年度检测集中供水工程2.08万处,占全省集中供水工程处数的98.78%。但部分水质检测中心的检测设备简单,自动化程度不高,有待进一步升级改造。

五、供水工程管理情况

(一)“三个责任”与“三项制度”落实情况

农村供水“三个责任”“三项制度”全面落实,“省负总责、市县抓落实”的工作机制基本建立,出台了《山西省农村饮水安全工程运行管理改革实施方案》(晋政办发〔2019〕96号),各县制定了农村饮水安全工程运行管理办法和农村供水应急预案,省、市、县三级农村供水监督举报平台全面建立。

(二)工程运维管理情况

城市管网延伸工程供水户均已完成水表安装工作,村级水表安装率达93%,小型供水工程入户水表安装率较低。全省农村集中供水工程已全部核定水价,收费工程比例约80.67%,终端用户水费收缴率较低。缴纳形式多样,主要有按计量设施收费(水表有机械式和智能式)、按户按人收取、村委会代缴三种方式,收缴时段按年、按季不等。近年来,部分县对运行成本较高的工程进行了补贴,年均补贴财政资金在10万元~200万元之间;部分小型农村供水工程由村集体、附近企业补贴。

积极推进县域统管,目前,祁县、临猗县、盐湖区等8个县(市、区)已基本实现县域“企业化运营、专业化管理”,为其他县(市、区)提供了可借鉴经验。

六、存在问题及短板

(一)供水保障程度和规模化工程覆盖率偏低,供水能力有待进一步提高

一是早期建设时,受自然地理、水源条件和规划理念、施工工艺、材料及投资等多种因素限制,我省农村供水工程多为小型供水工程,建设标准偏低,设施设备简陋,部分地区水量、水压不足问题突出,特别是一些利用小泉小水的工程极易出现停水断水现象,整体上农村供水保障率偏低。二是全省农村供水规模化工程覆盖率37.5%,低于全国60%的平均水平。三是随着经济社会发展和农村生产生活条件改善,农村淋浴、洗衣机等家用电器普及,改厕、用水习惯转变,农村群众用水量大增,加之早期农村工程主要考虑人畜基本饮水,未考虑产业发展用水需求,需要进一步提高现有农村供水保障水平。四是一些平川县农村供水工程建设年代早,运行年限较长,村级管网多年未更新改造,老化失修、跑冒滴漏问题突出。

(二)区域供水水质存在风险,水质安全还需进一步保障

一是饮用水水源地保护管理涉及生态环境、水利、自然资源、卫生健康等多个部门,饮用水水源地环境划定任务较重,特别是千人供水工程水源保护区划定任务量较大。二是部分区域仍存在水质风险。部分地区受采煤、采矿深层渗漏和工农业面源污染以及生活污水不达标排放等因素影响,水源水质被污染的风险仍然存在。三是水质净化消毒设施设备安装率不高。受资金投入和管理力量薄弱的制约,一些小型农村供水工程净化消毒设施设备应配未配,一些工程虽配备但未正常使用,部分工程存在水质安全隐患。

(三)工程管理体制机制不完善,运行管理水平还需进一步提升

一是管护机构分散。单村工程大多由村级管理,联村工程多由乡镇水站管理;规模化工程由专业公司管理或县水利部门下属事业单位管理;城乡供水一体化工程由水利部门或住建部门管理。管理层级和管理机构多样,县级普遍缺乏专业统管机构,“公司化”运营推进缓慢。二是管护力量弱。现有村级管护人员大多年龄较大,文化程度不高,缺乏专业管护人员。工程日常维修养护开展不到位、服务不及时,直接影响群众用水体验。三是水费收缴难。农村供水工程收入与成本倒挂问题比较明显,工程运行管护成本高。全省终端用水户缴费比例不足60%,村委代缴现象普遍,工程水费收入不足,财政补贴有限,部分地区只能通过定时供水减少运行费用,导致群众用水困难,且容易引发供水矛盾。四是标准化管理水平低。目前,千吨万人工程标准化建设仅完成三分之一,千人工程普遍达不到标准化管理的要求。

第二章 总体要求与目标

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对山西工作的重要讲话重要指示精神,践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,落实省委、省政府关于学习践行“千万工程”经验推进乡村全面振兴、城乡融合发展系列决策部署,坚持问题导向和目标导向,按照“城乡融合、规模发展,规划引领、示范带动,县域统管、平急两用,两手发力、完善机制”的原则,加快推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式,建立健全从“水源”到“水龙头”的全链条全过程农村饮水安全保障体系,最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管,夯实农村基本具备现代生活条件的供水基础,推动农村供水高质量发展,确保农村群众饮水安全,不断提升农村群众的获得感、幸福感、安全感。

二、总体目标

到2025年,工程供水保障水平和应急保障能力稳步提升,水量、水质、方便程度、供水保证率“四项指标”持续稳定达标,全省农村自来水普及率达到98%,规模化工程覆盖率达到45%,千人以上工程基本实现24小时供水,县域农村饮水安全标准化建设达标率力争达到10%以上,基本实现农村供水县域统管。

到2027年,基本实现农村供水水源有保障、工程可持续、水价能承受、服务跟得上,全省农村自来水普及率达到98.5%,规模化工程覆盖率提高到55%,集中供水工程全部实现24小时供水,小型供水工程规范化水平全面提升,基本消除旱井、水窖等分散工程;应急供水设施配套基本完善;农村供水水质总体达到当地县城供水水质水平;县域农村饮水安全标准化建设达标率力争达到30%以上,农村供水全面实现县域统管。

到2030年,从“水源”到“水龙头”安全可靠、保质保量、城乡融合的供水工程建设管理体系基本构建,全省农村自来水普及率达到99%,规模化工程覆盖率提高到70%,全面实现农村24小时供水,县域农村饮水安全标准化建设达标率力争达到80%,基本实现农村供水城市化、城乡供水均等化。

到2035年,农村供水工程体系进一步完善,供水保障程度和抗风险能力明显提升,全面实现县域供水统一管理,农村24小时稳定供水,农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善,基本实现农村供水现代化。

三、分区目标

吕梁山区:到2025年,工程供水保障水平和应急保障能力稳步提升,农村自来水普及率达到91%,规模化工程覆盖率达到26%,千人以上工程基本实现24小时供水;到2027年,规模化工程覆盖率明显提升,小型集中供水工程规范化改造基本完成,分散供水工程明显减少,农村自来水普及率达到93%,规模化工程覆盖率达到30%,集中供水工程全部实现24小时供水,全面实现县域统管;到2030年,农村自来水普及率稳定在98%及以上,规模化工程覆盖率达到48%,基本实现农村24小时供水;到2035年,农村供水工程体系、良性运行机制进一步完善,供水保障程度和抗风险能力明显提升。

盆地区:到2025年,工程供水保障水平和应急保障能力稳步提升,水量、水质、方便程度、供水保证率“四项指标”持续稳定达标,农村自来水普及率达到98%,规模化工程覆盖率达到52%,千人以上工程基本实现24小时供水;到2027年,规模化工程覆盖率大幅度提升,地下水超采区以及水质不达标地区完成城乡供水地下水水源替换,农村自来水普及率达到98.5%,规模化工程覆盖率达到61%,全面实现县域统管和农村24小时供水;到2030年,自来水普及率稳定在99%及以上,规模化工程覆盖率达到76%;到2035年,农村供水工程体系、良性运行机制全面完善,供水保障程度和抗风险能力明显提升。

太行山区:到2025年,工程供水保障水平和应急保障能力稳步提升,水量、水质、方便程度、供水保证率“四项指标”持续稳定达标,农村自来水普及率达到98%,规模化工程覆盖率达到45%,千人以上工程基本实现24小时供水;到2027年,规模化工程覆盖率明显提升,小型集中供水工程规范化改造基本完成,农村自来水普及率达到98.4%,规模化工程覆盖率达到54%,集中供水工程全部实现农村24小时供水,全面实现县域统管;到2030年,农村自来水普及率稳定在99%及以上,规模化工程覆盖率达到67%及以上,基本实现农村24小时供水;到2035年,农村供水工程体系、良性运行机制进一步完善,供水保障程度和抗风险能力明显提升。

第三章 总体布局

全省地形呈“两山夹一川”之势,西部为吕梁山、东部为太行山、中部为盆地区。农村人口在盆地区分布较为集中,在山区、丘陵区较为分散。综合考虑地理位置、地形地貌、水资源禀赋和供水工程特征等因素,将全省划分为吕梁山区、盆地区、太行山区3个供水区,充分利用水网骨干工程水源稳定的优势,结合既有水源条件,优先实施以县城为中心的城乡一体化供水工程,积极推进盆地区及部分山间谷地规模化供水工程建设,按照“建大、并中、减小”的原则,能联网尽联网、能扩网尽扩网、能并网尽并网,并按新标准同步推进既有供水设施设备的改造;丘陵及山区不适于发展规模化供水工程的区域,推行小型供水规范化建设和改造;规模化供水工程全部配置净化和消毒设施,小型供水工程配置消毒设施,加强水质检测监测;借鉴成功经验,积极推进农村供水县域统管,逐步建立健全长效运行管理体制机制。

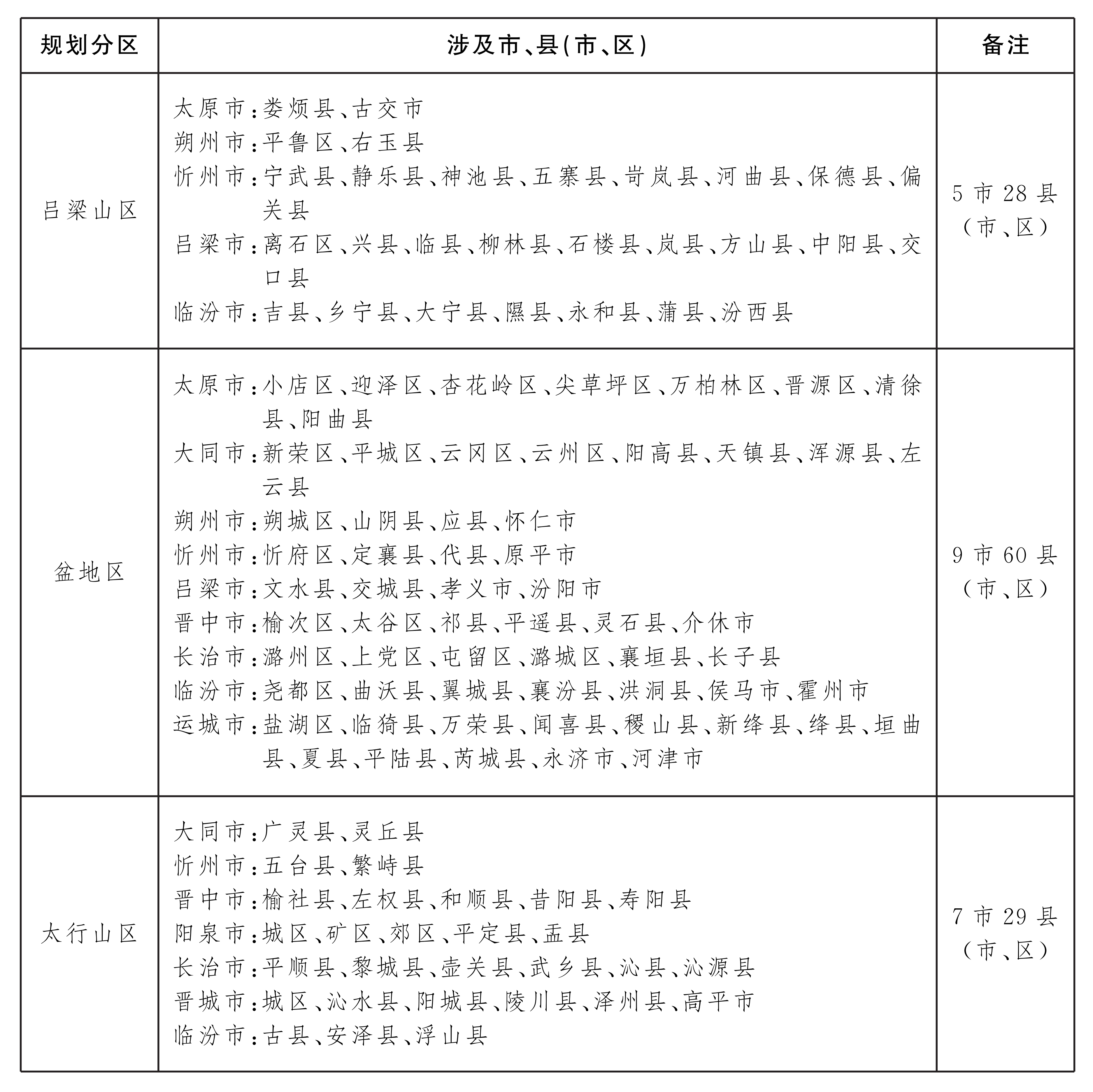

山西省农村供水规划布局分区表

一、吕梁山区

吕梁山区为典型的黄土高原地貌,沟壑纵横,水资源严重短缺。该区域主要涉及太原市、朔州市、忻州市、吕梁市、临汾市5个市28个县(市、区)。县城基本位于较为宽阔的沟谷地带,周边村庄沿河谷分布,较为密集但数量不多,丘陵地带、山区村庄分散且数量多。区域内万家寨引黄北干线工程已建成,中部引黄工程正在收尾,重要骨干工程基本具备供水条件。

通过充分利用黄河水、合理利用境内地表水和天桥泉、柳林泉域地下水等,扩展农村供水工程规模,满足区域农村供水需求。对区域内有引黄工程、大中型水库等水源且县城在河谷宽阔地带的,以同一沟谷为单元,沿上下游和沟谷两侧实施城市供水管网延伸工程和规模化供水工程。以现有泉水、大中小型水库为水源,按照“以大带小、能并则并”的原则整合周边小型供水工程。对位置偏远、人口分散、地势较高且规模供水难以覆盖的深山区,仍以地下水为主要水源,因地制宜推进小型供水工程标准化建设和改造,实现达标供水,不落一人一户。

二、盆地区

盆地区均为河流冲积形成的平原区,中心地势相对平坦,四周山体环抱,汾河、桑干河、滹沱河、涑水河纵贯其间,晋祠泉、兰村泉、龙子祠泉、霍泉等分布其间,水资源较为丰富,引调水工程建设相对完备。该区域主要涉及太原市、大同市、朔州市、忻州市、吕梁市、晋中市、长治市、临汾市、运城市9个市60个县(市、区)。盆地区又分为大同盆地、忻定盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地、长治盆地。盆地中心村庄密集且数量多,边缘地带村庄较为分散,区域内万家寨引黄南干线工程、万家寨引黄北干线工程、坪上应急引水工程、禹门口引黄工程、小浪底引黄工程、尊村引黄工程已建成,中部引黄工程、东山供水工程、辛安泉供水改扩建工程正在收尾,对区域供水有强大的支撑作用。

盆地区以万家寨引黄工程、坪上应急引水工程、禹门口引黄工程、小浪底引黄工程、尊村引黄工程等引调水工程为水源,主要实施城乡一体化供水,对于城市管网延伸不到的区域,利用现有大中型水库为水源,结合现有地下水源、泉水,大力推进规模化供水工程建设、改造,突出依托大水源、建设大水厂、接入大水网的原则,做到能联尽联、能扩尽扩、能并尽并。盆地边缘地带地形起伏较大的山区实施小型供水工程标准化建设和改造。综合利用县域小水网工程,通过新建设的水厂、铺设配水干管至既有水厂,在具备条件的区域直接搭接现有供水管网供水入户;在不具备条件的区域,利用现有供水泵房和配水管网供水入户。保留部分现有既有水厂水源井及制水设施应急备用。

三、太行山区

太行山区地势复杂多样,山高岭峻,滹沱河、沁河、漳河发源此地,娘子关泉、坪上泉、辛安泉、延河泉、三姑泉在此出流,水资源相对丰富。该区域主要涉及大同市、忻州市、晋中市、阳泉市、长治市、晋城市、临汾市7个市29个县(市、区)。区域内的阳泉、襄垣、晋城等小盆地,村庄密集且数量多,适宜开展城乡一体化和规模化工程建设、改造;其他小盆地和丘陵、山区村庄较为稀疏,鼓励集中供水工程联网并网、联供联调。区域内现代水网骨干工程坪上应急引水工程、张峰水库已建成,龙华口调水、辛安泉供水工程、大同市水神堂、城头会泉域水源置换工程等正在施工建设,为农村供水规模化提供了有利的水源条件。

通过充分利用水神堂泉、城头会泉、坪上泉、辛安泉等泉域地下水和境内地表水,扩展农村供水工程规模。对区域内有引调水工程等水源的小盆地区域,依托县城供水体系,开展县城周边地区的城市供水管网延伸工程,尽可能做到能联尽联、能扩尽扩、能并尽并。在距离县城较远的区域,利用大中型水库工程、小泉小水截潜流工程和其他地下水源发展规模供水工程,有条件的各供水网络间相互连通,提高供水保证率。对位置偏远、人口分散、地势较高且规模供水难以覆盖的深山区,仍以地下水为主要水源,大力推进小型供水工程标准化建设和改造。

第四章 完善农村供水工程体系

一、工程建设标准

(一)供水水量:按照《城市给水工程规划规范》(GB50282)、《室外给水设计标准》(GB50013)、《城市给水工程项目规范》(GB55026)、《村镇供水工程技术规范》(GBT43824)、《山西省用水定额》等,城乡一体化供水工程覆盖区域实现与城镇居民同源、同质、同服务,用水定额参照城镇居民生活最高日生活用水定额,宜采用90~120升/人·日;规模化供水工程、小型集中供水工程结合县域水资源条件等,农村居民生活最高日生活用水定额宜采用90~110升/人·日;禽畜养殖用水定额分类确定;结合农产品加工场所、乡村旅游点分布等,预留特色经济发展需水。

(二)供水保证率:城乡一体化和规模化供水工程的供水保证率不宜低于95%,小型供水工程供水保证率不宜低于90%。

(三)供水水质:应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的要求。

(四)供水水压:配水管网中用户接管点的最小服务水头单层建筑物为10米,两层建筑物为12米,两层以上每增高一层增加4.0米。

(五)管网漏损率:规模化供水工程管网漏损率原则应控制在12%以内。

二、工程建设内容

通过城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水工程规范化3种方式覆盖全部农村供水人口。

(一)优先实施城乡供水一体化建设

结合全省“三纵九横”现代水网建设供水布局,对于区域内有规划大型引调水工程或大中型水库等水源条件,且地形起伏较小的盆地区、丘陵区,充分利用大工程水源稳定的优势,以工程沿线覆盖区域范围为规划大单元,统筹优化区域水资源配置,以县域为规划小单元,依托大水源、建设大水厂、接入大管网,建设城乡一体供水工程,或对接入水源后将城市供水管网继续向周边村镇延伸,做到能联尽联、能扩尽扩、能并尽并。建立健全城乡一体化供水管理平台,推进统一管理、统一运行、统一维护,实现城乡居民共享优质供水。

规划建设城乡一体化供水工程项目89个,其中新建51个、改扩建38个。建设水源工程22处、水厂108座、加压泵站224处、蓄水池450座,铺设输配水管线6.42万公里,安装水表65.87万块,搭建智慧管理服务平台23处;改造水源3处、泵站9座、蓄水池429座、输配水管线1.93万公里。

(二)大力推动集中供水规模化建设

综合考虑地形地貌条件,在平川区或相对平坦的山丘区,重点对距离县城较远、短期内难以实现城市管网延伸覆盖的村镇,优选适合水源,优化规模供水工程布局,必要时打破乡镇行政边界,按照“建大、并中、减小”的原则,依托现有水源充沛、可靠的千吨万人供水工程或规模较大的千人以上供水工程,通过管网延伸等措施,最大限度整合兼并规模较小的集中供水工程或分散工程,充分发挥规模化集中供水的供水能力优势和运行管理优势,稳定提高用水户供水保证率。供水管网分区内互通,具备条件的分区间互联,在干旱、水污染等特殊情况时应急供水。

规划建设规模化供水工程项目159个,其中新建73个、改扩建86个。建设水源工程112处、水厂168座、泵站184处、蓄水池366座,铺设输配水管线3.19万公里,安装水表47.02万块,搭建智慧管理服务平台12处;改造水源88处、泵站17座、蓄水池8座、输配水管线0.71万公里。

(三)实施小型供水工程规范化建设和改造

对地理位置偏远、地势较高、人口分散的偏远山区,经技术、经济论证不适宜城乡一体供水或集中供水规模化建设的,以稳定现有工程为主,统一建设和提升标准,因地制宜实施小水库、塘坝、机井、蓄水池等水源建设,采取以大并小、小小联合、新建改造等措施,推进小型供水工程标准化建设和改造,提升供水保障水平。尽可能压减直接饮用旱井、水窖水人口,对不具备压减条件的,相应配套完善适宜的净化消毒过滤设备,落实水质检测,实现达标供水,不落一户一人

…………………………

原文地址:https://www.h2o-china.com/news/352223_3.html