| 发布时间:2024-11-19 10:17:12 | 来源:给水排水 | 作者:本站编辑 | 浏览次数: |

01 研究背景

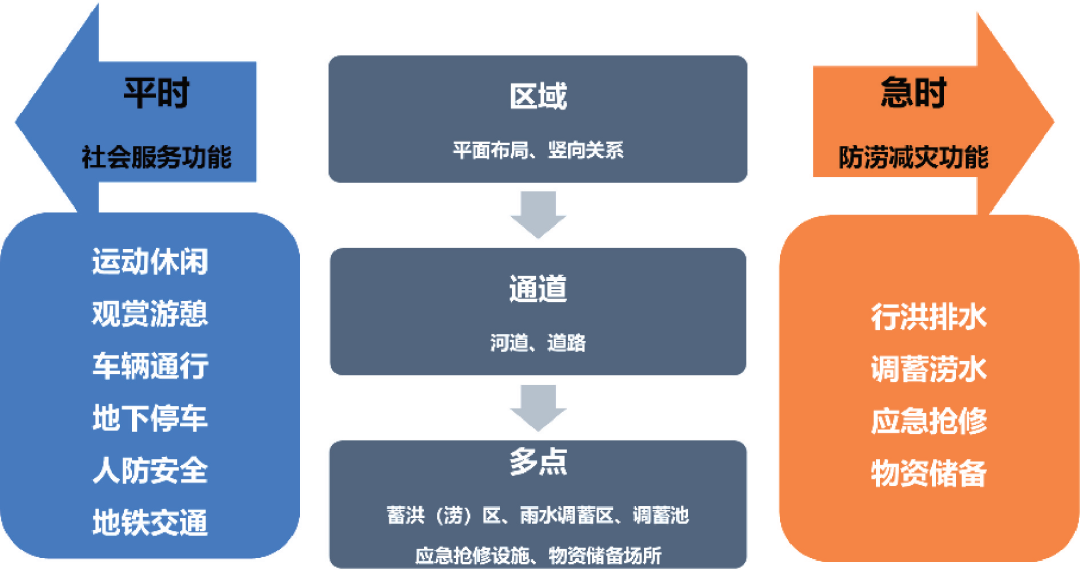

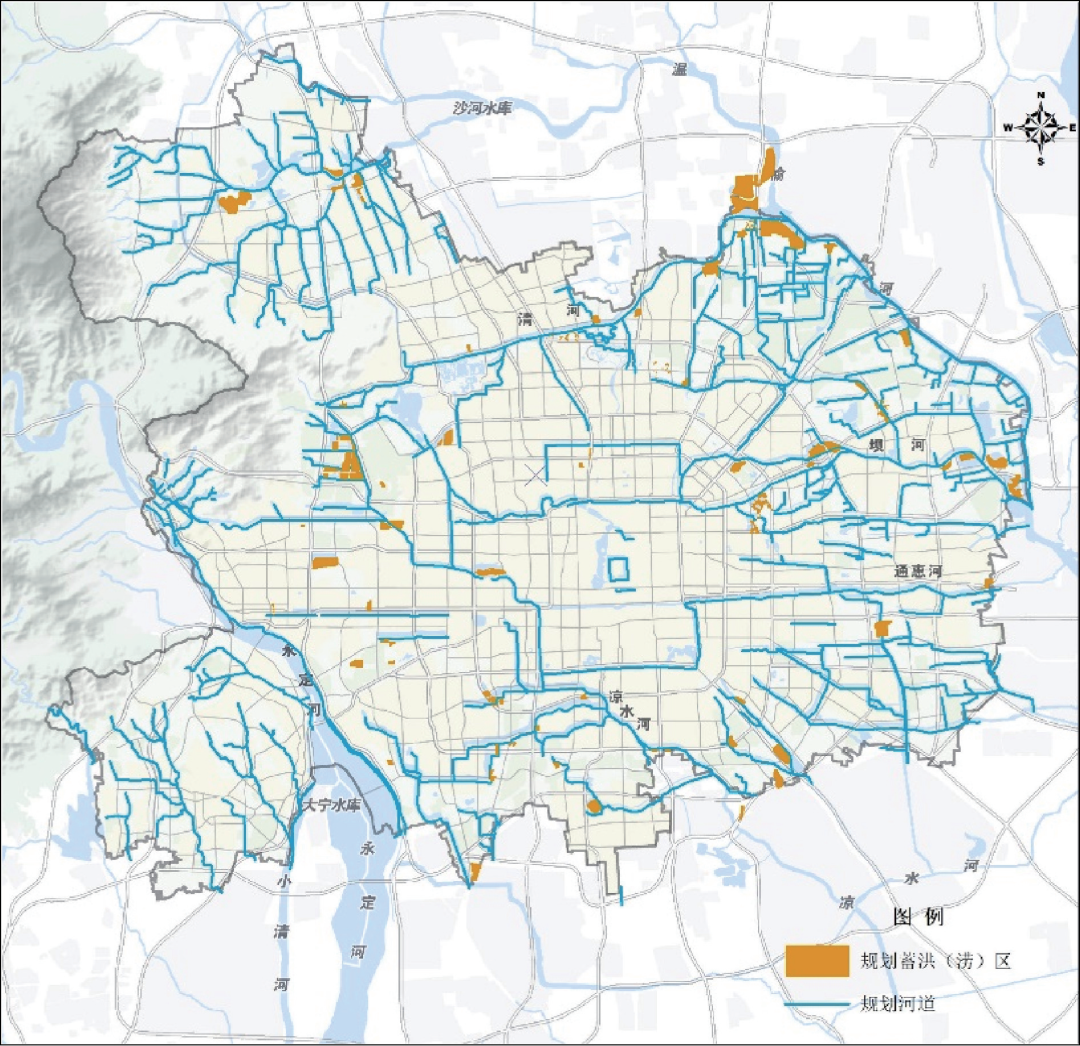

在全球气候变化背景下,极端暴雨发生频率增大,引发的内涝灾害对城市安全形成极大威胁,随着城市的高速发展,造成的损失也日益增加。受经济发展阶段、土地空间资源等限制,防涝工程措施通常用来防御对应标准内的涝水,而提高防涝系统韧性被逐渐视为应对极端风险,统筹城市高质量发展与防涝安全的重要手段。 由于气候和灾害特点、城市发展阶段和模式差异,不同地区对于提升防涝系统韧性的思路各有侧重。日本东京短时强降雨频发,但土地资源紧张,针对暴雨洪涝采取积极应对的策略,以较高标准建设河道堤防、调蓄设施和排水管道等设施,同时针对地铁车站、地下商场等高风险区建设蓄水和挡水设施,非常重视对风险预警的及时发布和对公众防灾意识及能力的培养。荷兰经历了工程手段带来的一系列生态问题后,针对暴雨洪涝采取了协调和适应的策略,强调水系统与国土空间规划协调,采用自然洪泛区主动适应洪水周期性淹没,通过主动给河道空间来减轻洪水影响。伦敦针对暴雨洪涝的策略更注重科学管理,严格规划管控,在土地开发中考虑洪灾风险及管理,要求新(改)建区域考虑建设“可持续排水系统”等。 城市是各种要素高度集聚的复杂系统,特别是超大城市,有多种功能高度集中、空间资源有限、运行组织复杂、灾害影响巨大等特点。2023年4月中央政治局会议提出在超大特大城市积极稳步推进 “平急两用”公共基础设施建设。2023年7月国务院办公厅印发《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》,要求统筹做好“平急两用”公共基础设施空间规划和用地保障工作,编制平急功能复合的国土空间规划。“平急两用”成为在有限的空间资源条件下提高应对灾害标准的重要方式。部分研究针对内涝高风险区制定了利用公园调蓄雨水、可渗透路面、修建行泄通道等策略提升雨洪韧性,蕴含了平急功能复合利用的思想。也有研究重点阐述了平急两用雨水调蓄设施的设计要点等,关注具体设施的精细化设计。整体来说,从城市国土空间规划角度,基于平急功能复合的思路提高防涝系统韧性的研究比较缺乏。 对极端暴雨情景下北京城区现状内涝风险进行识别,对灾害影响开展评估,以问题为导向,基于平急功能复合的思路,从国土空间规划角度提出北京中心城区防涝系统韧性提升策略。 02 极端暴雨情景下内涝风险评估 2.1 现状情况 中心城区是北京城市功能的集中承载地区,目前在“西蓄、东排、南北分洪”的洪涝防治体系基础上,基本形成 “两纵四横、一环双网”的系统设施分布格局,依靠永定河、北运河的堤防阻挡外部洪水,利用清河、坝河、通惠河、凉水河及其支流向东排除内部涝水;依托环状绿化隔离地区为主的海绵城市系统充分蓄滞、净化和截留雨水资源,采用排水管网和河网共同保障防涝安全(见图1)。当前,北京中心城区河道治理率超过65%,已建成西郊雨洪调蓄工程、玉渊潭等5处蓄洪区,调蓄容积达874万m³;现状雨水干线长约1180 km,达标率63%;现状下凹桥218座,雨水泵站系统达标率68%;达到防涝标准要求的建设区面积比例为94%,区域内涝风险得到有效控制。 图2 规划思路示意 04 韧性提升规划策略 4.1 结合风险评估,优化重要设施空间布局 利用新技术手段,结合城区排水防涝设施和下垫面情况,建立精细化仿真模型,对标准内、超标与极端降雨等不同等级的内涝风险进行模拟分析,绘制不同重现期的内涝风险图。根据内涝防治标准内的风险分布,进一步完善防涝设施布局,对于新建地区明确重点区域和重要设施的空间布局,将重要设施布置于低风险区域内,将高风险区域留白增绿进行战略预留和储备,作为“急时”的涝水调蓄空间;对于已建成区,明确水厂、电站、交通枢纽等重要设施和重点区域内涝风险,并形成单独设防方案。根据超标或极端降雨情景下的内涝风险分布,完善应急设施和物资储备场所布局,引导超标涝水的行泄通道规划以及应急预案的制定。加强不同用地间竖向关系管控,“平时”实现各自基础服务功能,在“急时”形成完善贯通的地面汇流系统,确保超出建设用地排水系统收集能力的涝水通过地面快速排入周边绿地以及河道(见图3)。 图4 北京中心城区河道及蓄洪(涝)区分布示意 4.3 基于地面径流汇流路径,依托道路构建行泄通道 充分顺应自然地形,结合地面径流汇流路径,依托现状道路构建行泄通道,形成“平时走车,急时走水”的模式,将涝水排入成片低洼绿地及河道。依据《城乡排水工程项目规范》,城镇行泄通道应充分利用非交通主干道,应确保雨水行泄时周边建筑的安全。例如在首钢地区规划中,充分考虑区域防涝安全,构建仿真模型,模拟径流汇流路径,提出依托次干及以下等级道路构建8条涝水行泄通道,将超标雨水引入道路周边绿地,同步规划将景观绿地下挖形成雨水调蓄区,给超标雨水预留出通道和调蓄空间,总调蓄量达到42万m³ (见图5)。据此编制完成首钢地区市政道路和区域竖向规划方案,并推进涝水行泄通道和低洼绿地实施。 <img preview="1" class="rich_pages wxw-img js_img_placeholder wx_img_placeholder" data-galleryid="" data-imgfileid="507588923" data-ratio="0.7018518518518518" data-s="300,640" video.shuiwujia.com="" fquit8pu_cnsbma0xd5tbjkldtrp"="" data-type="png" data-w="1080" data-original-style="" data-index="7" src="https://video.shuiwujia.com/FquIt8Pu_CnSbma0xD5TBJklDTrP" large="https://video.shuiwujia.com/FquIt8Pu_CnSbma0xD5TBJklDTrP" _width="677px" crossorigin="anonymous" alt="Image" data-pswp-uid="6" style="box-sizing: border-box !important; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; table-layout: fixed; max-width: 100%; overflow-wrap: break-word !important; width: 661px !important; height: auto;"> 图5 北京首钢地区雨水调蓄区和竖向规划示意 4.4 探索利用地下空间主动承担洪涝调蓄功能 利用地下空间承担雨洪调蓄功能的研究较少。结合北京“7.21”、郑州“7.20”暴雨灾害,地下停车场、地铁站等地下空间均存在进水受灾并导致人员伤亡的情况。因此,在建设密度高的城市建设区内,可探索利用地下停车场、人防设施等地下空间调蓄洪涝水,主动响应排涝除险功能。为保证地下空间在极端暴雨时具备临时调蓄能力和灾后快速恢复利用,地下停车场等地下空间设计时应考虑发生极端暴雨情况下设施耐水淹、水泡及地下物资和车辆等快速转移需求,减少经济损失。对北京中心城区地下停车场雨水调蓄潜力进行调查分析,中心城区现状有地下停车位约152.8万个,根据地下停车场设计相关规范标准,小型停车库单台车所需停车面积为28~38 m²,单层停车场高度按2.2m。经测算,中心城区地下停车场至少可容纳雨洪0.94亿m³,调蓄能力相当于14个西郊砂石坑的调蓄容积。 4.5 加强排涝设施的“融合式”布设 按照北京市规划和自然资源委员会于2021年发布的《北京市重要市政场站城市设计导则》,鼓励市政场站设施在安全的前提下,承载其他用途,灵活使用。泵站、雨水调蓄池等作为排水防涝设施,承担易淹、易涝地区的排水功能,分布于洪涝风险较高区域。发生极端暴雨时,为便于应对超标洪涝水淹没风险,保障应急抢修设备快速到位,排涝设施在设计时可考虑为储放应急抢险、抢修设施和物资预留空间,提高区域应对超标降雨时的防汛抢险和关键设施抢修保障能力,从而提升防涝系统的韧性。雨水泵站、雨水调蓄设施的地上部分,以及水闸、水坝等封闭管理空间内,均可储存应急抢修设施和物资,如运输车、编织袋、抢险块石、救生衣等。排涝设施如与应急抢修设施和物资储备场所融合,将进一步增加应急抢修和救灾服务覆盖范围和保障水平。目前,北京市防汛应急抢修设施和物资主要储放于中心城区的4个水旱灾害防御仓库,仓库面积约7270 m²。根据相关统计数据,中心城区现状有各类雨水泵站116处,设计排水总规模约为274 m³/s,按照节地标准雨水泵站单位流量占地规模约1100 m²,雨水泵站配备的管理房用地约占工程占地面积的6%,将其管理房面积的30%作为应急抢修设施和物资储存仓库用地,则应急抢修设施及物资储备存储面积将增加约5430 m²,相当于市级水旱灾害防御物资仓库总面积的3/4。 05 结论与展望 在极端暴雨情景下,北京城区居住小区、医疗设施、学校等公共服务设施、地铁出入口和下凹桥等交通设施、水厂和变电站等市政生命线设施均会受到不同程度影响,对人员生命安全和城市正常运行造成一定威胁。从空间规划层面来看,存在未充分结合洪涝风险进行规划布局、涝水调蓄空间和行泄通道布局不充足等问题。因此,从空间层面提出防涝系统韧性提升规划策略,主要包括识别洪涝风险分布,优化重要设施布局,高风险区留白增绿,灾时作为应急调蓄空间;充分挖潜现状河道、湖泊、绿地、森林等蓝绿空间,增加洪涝蓄滞能力;加强竖向规划管控,结合蓄滞受纳空间,依托道路构建涝水行泄通道,给涝水以出路;利用地下空间主动调蓄洪涝水;加强防涝设施融合式规划布局,将排涝设施与应急设施和物资储备场所融合建设等。 对提高北京市及其他超大城市防涝系统安全韧性具有参考作用。后续规划实施保障还需开展如下工作:①利用市政道路作为行泄通道,需与道路交通系统功能进行统筹,两类功能设计标准需要协调;②利用地下空间在灾时调蓄涝水,对地下空间平常功能的安全性影响要进行综合评估,不能带来新的风险;③平急功能复合时设施权属和管理需要研究相关保障机制,尤其在平、急两种模式切换时,对多部门联动和智慧调度具有较高要求。 微信对原文有修改。原文标题:基于平急功能复合的城市防涝系统韧性提升规划策略;作者:孟德娟、王强、宋万祯、张晓昕;作者单位:北京市城市规划设计研究院、清华大学。刊登在《给水排水》2024年第10期。