| 发布时间:2019-10-25 10:12:31 | 来源:本站原创 | 作者:本站编辑 | 浏览次数: |

全球变暖现今已经成为民众所普遍熟知的一个全球性话题。我们生活在全球变暖的气候大背景下,每时每刻都在接受来自气候变化的影响。中国地域广袤,气候类型众多,我们无法“一言以蔽之”全球变暖对中国气候所带来的全部影响,但是对比历史上的气候档案来看现在的中国并不算太热。

如:清乾隆年间,来中国的法国传教士曾记载北京地区出现了连续20多天的40多度高温;唐朝时期的书籍记载显示重庆地区比现在的平均温度高4度,甚至还生活着热带动物长臂猿...

等等历史档案表明,近代以来中国的平均气温相对于古代是偏冷的,近些年来的北半球变暖只是让中国恢复到古代曾经有过的偏热状态。

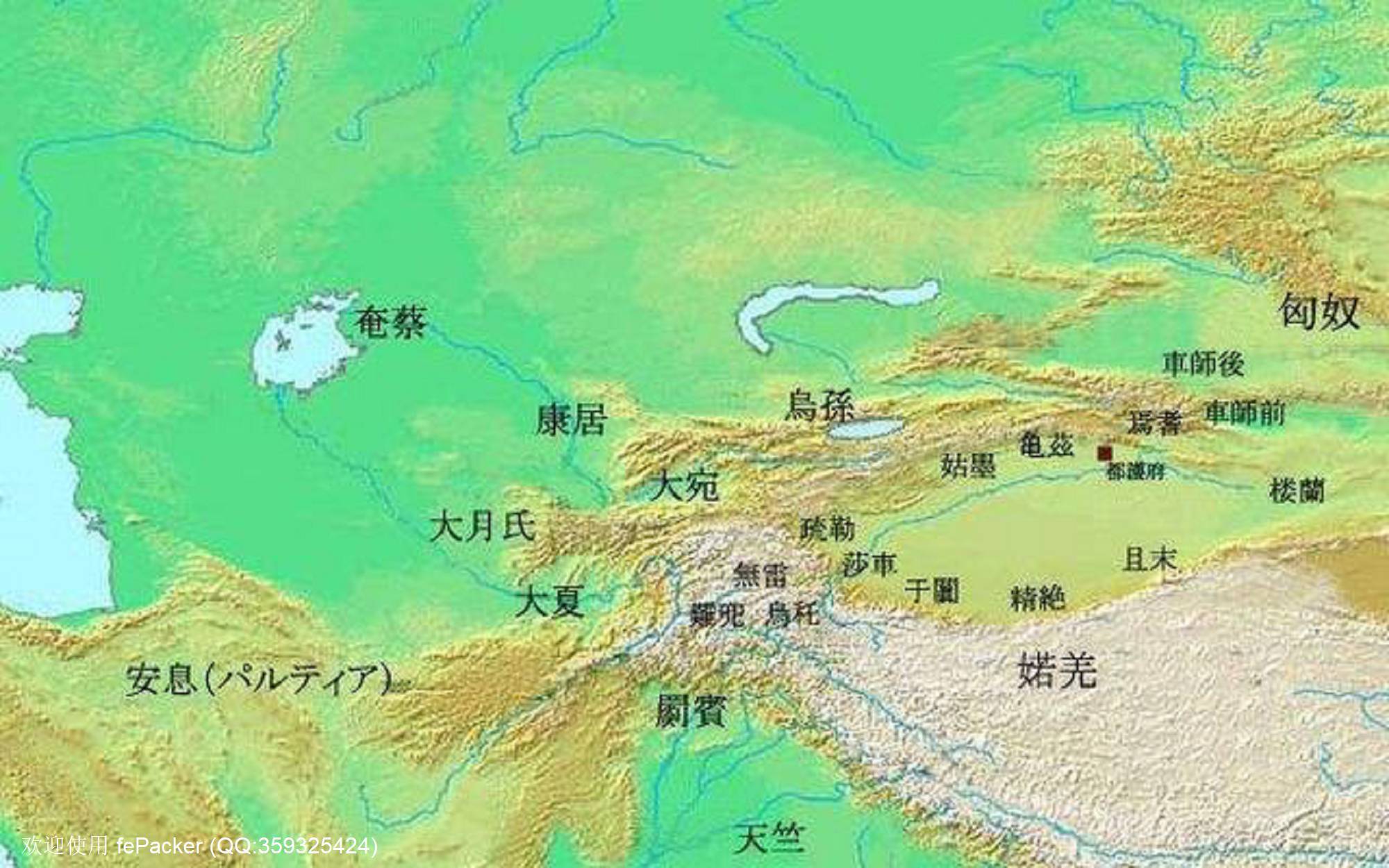

中国的文明发展有一个规律,凡是气候偏热文明就繁荣,如:秦汉、隋唐、清乾隆时期;反过来,凡是气候变冷文明就衰落,如:魏晋、北宋、明末。由大汉王朝开辟丝绸之路的命运更是直接受气候影响而跌宕起伏。据西汉张骞通西域叙述,同时期在西域一带(今新疆南疆地区)有三十六个国家,其中不乏有乌孙、大月氏这样拥有数十万的军队的大国。之后,西域文明的繁荣一直延续到唐朝,直到北宋时期的寒冷期到来后丝绸之路就彻底断绝。

古西域地图

西域国家的灭亡都和缺水和沙漠化有直接的关系,考古人员发掘出的尼雅遗迹甚至在没有战争的因素下被古人整城放弃迁至它处。今天人们看到一望无际的塔克拉玛干大沙漠很难想象,《汉书·西域传》曾描述这里有“泽地湿热,难以履涉,芦苇茂密,无复途径”的景象。

尼雅遗址

古语云“风水轮流转”,最近几年新疆南疆地区的降雨记录显示,一场大的气候变化正在古西域地区进行。气候数据显示,2018年(1~12月)南疆平原地区降水量在59.8~134.7mm间,除英吉沙、伽师分别偏少27%、16%外,其它地区偏多14~104%,其中泽普偏多幅度最大、其次是喀什,偏多87%、莎车偏多86%。特别是18年5月,喀什的降雨量更是往年的5倍之多。

喀什地区2018年5月降水记录

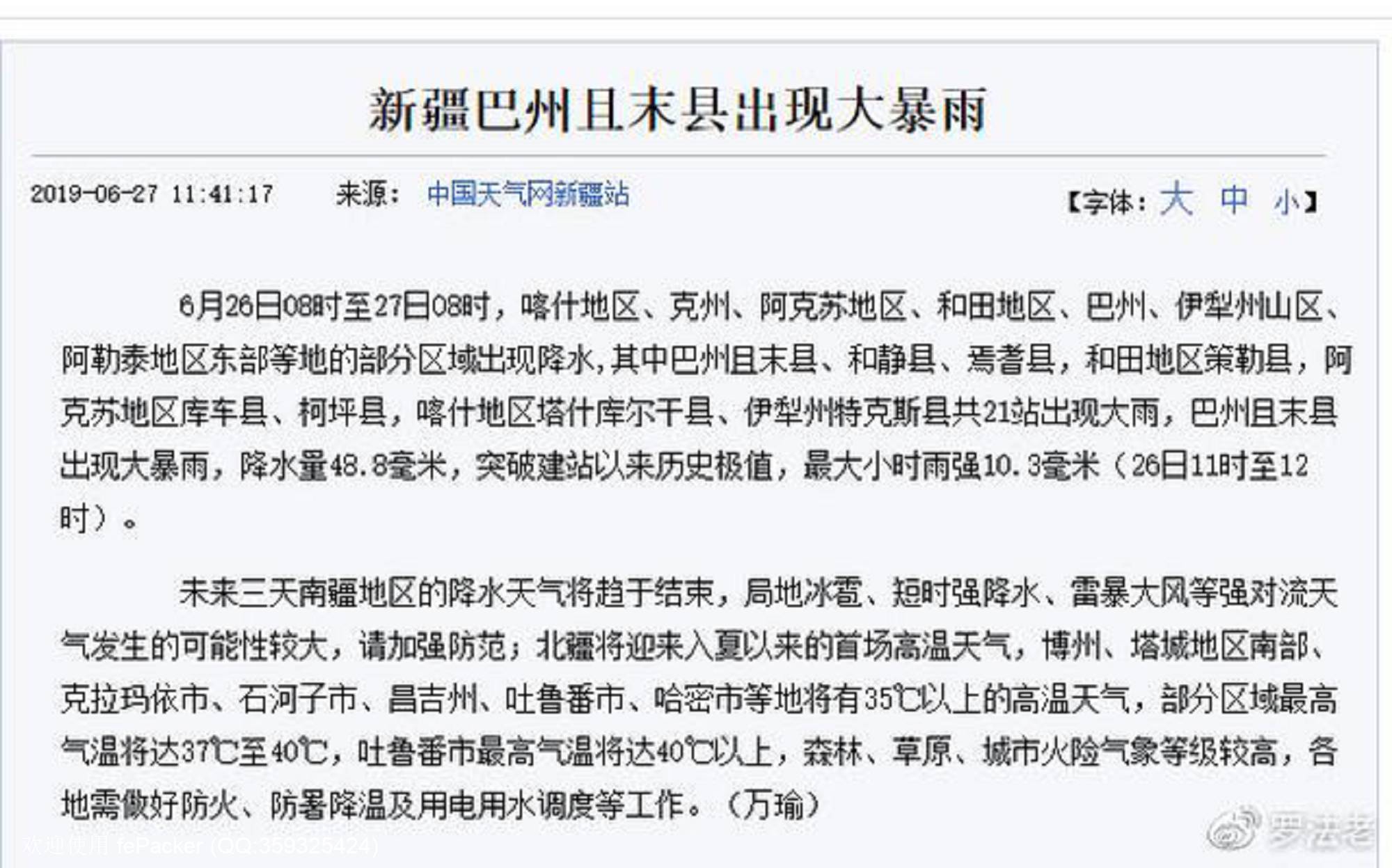

虽然今年的数据还没统计出来,但搜索南疆的降雨新闻一样是丰沛异常。2019年6月26日位于塔克拉玛干沙漠边上的且末县降雨量达到了48.7毫米,接近暴雨级别,创当地有气象记录以来最高纪录。且末县当地年平均降水量仅为20多毫米,6月平均降雨量仅为6毫米,6月26日10小时就下了48.7毫米,相当于半天内下完了那里两年的雨量。

为什么南疆会出现如此大量的降雨?总体来说这和北半球的气温升高有关系是必然,但具体分析来看,似乎是来自南边的印度洋季风跨过喜马拉雅山进入了新疆。

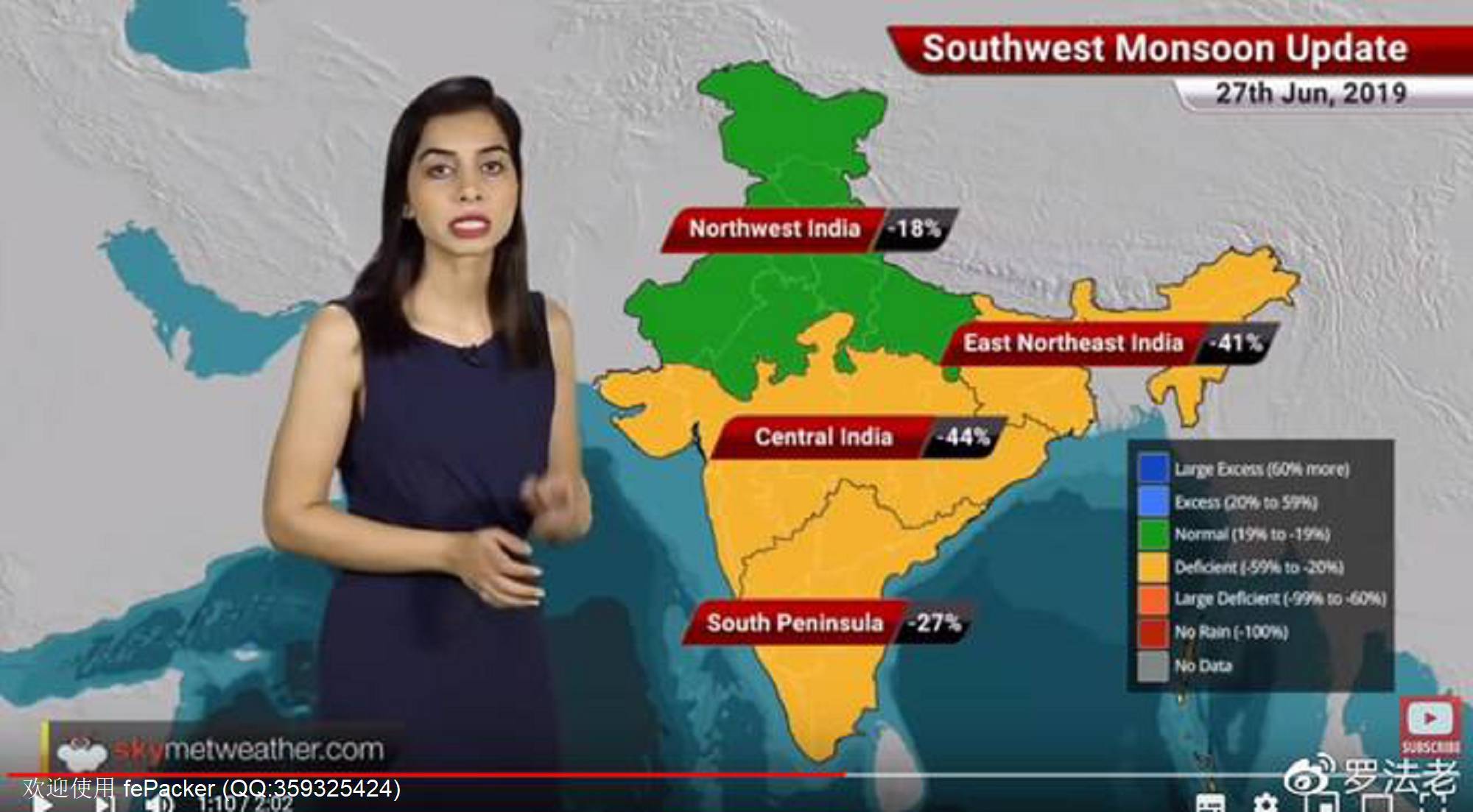

下图印度的气象节目显示,今年印度中部和南部的降雨普遍减少40%造成了罕见的大旱,而只有印度西北部的降雨还算正常。

印度气象节目

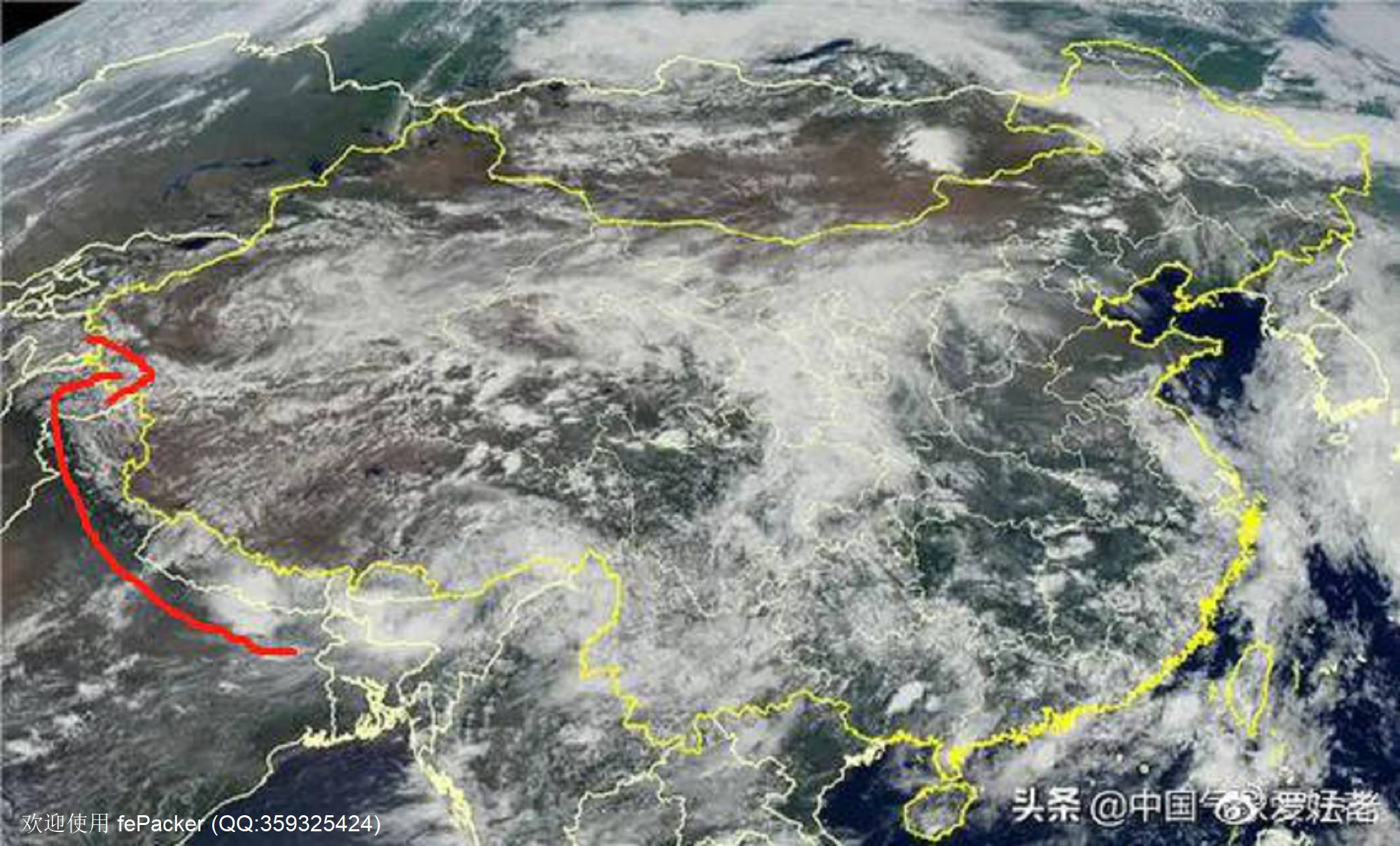

6月份中国的气象云图显示,来自印度的暖湿气流绕过喜马拉雅山从克什米尔地区进入南疆并形成了连篇的降雨带。

今年6月份的中国气象云图

为什么印度季风能翻过喜马拉雅山进入南疆呢?一个显而易见的因素就是西藏的气温也发生了显著的上升。暖湿气流以往被寒冷的喜马拉雅空气隔绝了,而如今随着西藏地区气温的变暖,印度洋暖湿气流就能够更多的通过喜马拉雅山脉进入中国。

拉萨市气温到了历史极值的30度

综上,北半球的气候变暖使得中国西北的降雨显著增加,地球气候正在加速发生令人难以置信的巨变, 中国气候的临界点出现大面积漂移!

中国的气候历来以秦岭为分界线,一侧是湿润温暖,另一侧则是干旱寒凉。而今年丰沛降水不但过了秦岭,而且还穿越青藏高原了, 非但穿越整个青藏高原,并且在新疆两大盆地(塔里木、柴达木)下雨,已经保持3年了。

现在新疆的植被变化,以一年一百五十公里的速度在狂奔。内蒙古的植被,今年的速度是四十公里的速度在狂暴的恢复。黑龙江的林区也开始出现大量的肉植阔叶树木。

黄河流域最近三年,河套的植被也开始恢复了。 河套植被三年恢复的数量是过去二十年的总量。因为以前是靠种树,但是树下没草(降水不足),现在降水充沛后,河套地区的树下已经开始长灌木和草了,就是土壤的含水开始稳定了。如果能这样保持下去10年,黄河就会变清了啊。

全球变暖通过影响热带中东太平洋和北太平洋中纬度海洋表面温度,从而作用于太平洋的东亚季风强度,进而影响西北地区东部的降水多寡。这里需要注意的是,无论全球变暖对哪一个水汽来源区的海洋-大气造成影响,均导致一个共同性的结果,即西北地区降水的西增东减。

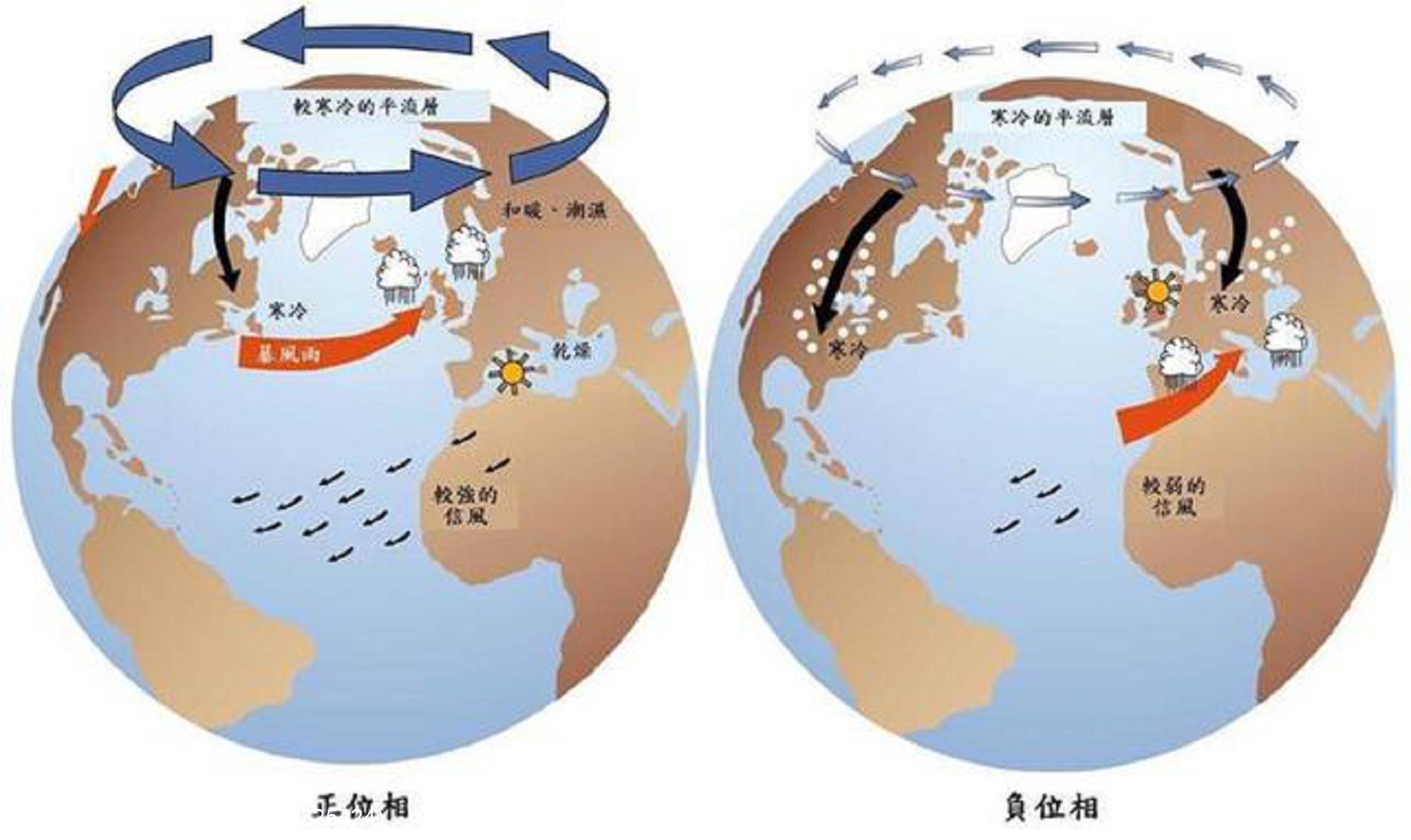

北极涛动(AO)不同位相效应图(来源:香港天文台官网,J. M. Wallace, Univ

上述是西北地区年均降水量问题。那么,在全球变暖的背景下,极端降水与干旱的发生频率是否也随之增加呢?

根据气象部门的研究,西北地区在全球变暖的背景下,极端降水日数在过去30年间,有明显的增加。这表明极端降水事件的发生频率越来越高。在空间分布上,除西北地区东南部外,其余地区极端降水日数均呈增加趋势,尤其是新疆地区增加趋势最显著。

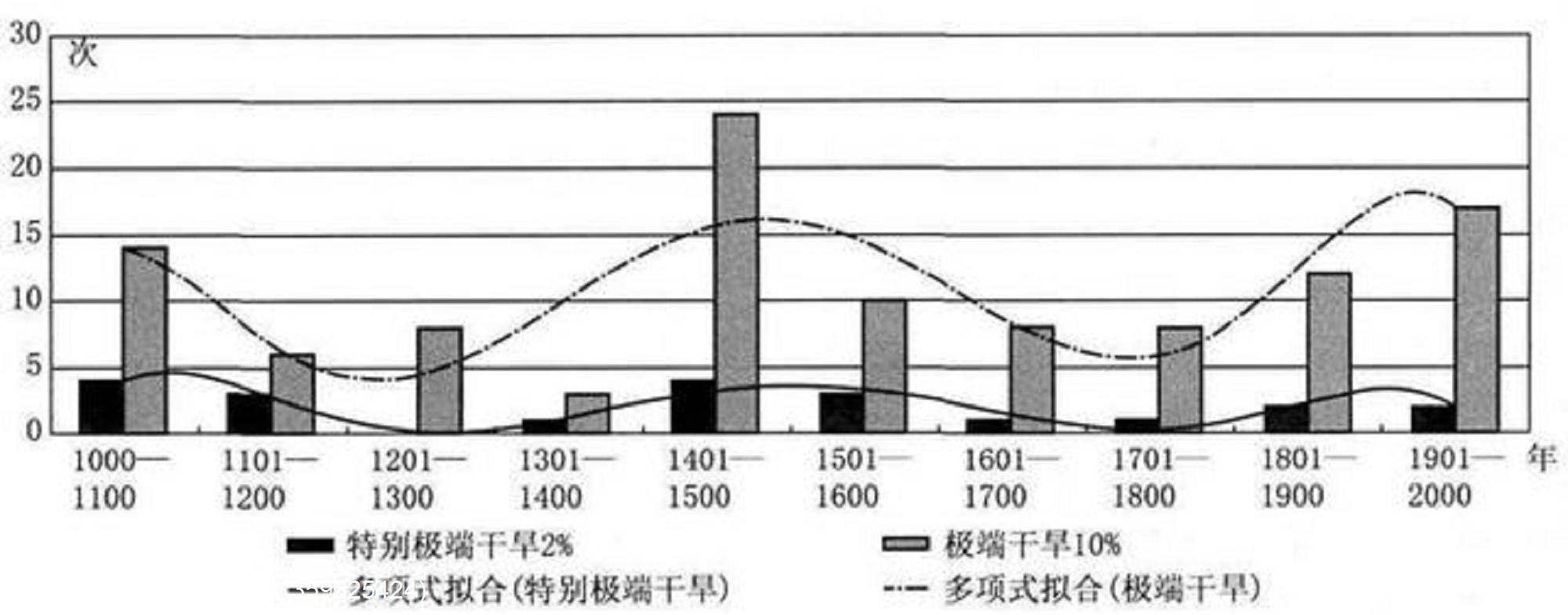

从历史上看,在过去1000年中,西北地区东部发生概率为10%的极端干旱事件曾在11世纪、15世纪和20世纪频繁出现,其中15世纪竟高达24次之多。而对于历史时期西北地区西部极端干旱的重建,研究人员根据青海柴达木盆地的树轮记录,发现过去2800年中,同样发生概率的极端干旱事件在西汉初年、唐末五代和明代中前期最为频繁,魏晋南北朝和明代末年是群发期,而公元5-12世纪是低发期。由此可以看出,在整个历史时期,西北地区的极端降水、干旱事件均呈现出群发性和间歇性相间的特征,且持续时间往往长达百年及以上。

过去1000年西北东部地区极端干旱数量图(来源:杨煜达、韩健夫)

面对未来西北地区长期的降水与极端降水分布格局,从社会经济发展和防灾救灾角度出发,我们要展开相应的预判、预防工作。在干旱和半干旱的西北地区,降水是农牧业生产的主要影响因素,因此降水变化在西北地区农牧业发展、经济建设中扮演着重要的角色。但是单单看降水量并不全面。年干燥度,即最大可能蒸散多年平均与年降水量多年平均的比值,同样是影响植被类型和农业生产类型的重要因子。研究人员对西北地区干燥度变化进行研究后发现,在上世纪80年代中后期,西北地区干燥度出现突变,之后随着西北地区西部降水量的增加和蒸发量的下降,干燥度指数呈现不断减小的趋势。这无疑对西北地区农牧业生产带来利好效应。

在防灾救灾方面。西北地区西部降水量的逐渐增多,一方面会引起土壤湿度、地表覆盖的正效应变化,进而抑制沙尘暴的发生;但另一方面,降水的增多是以弱降水显著减少、强降水日数及降水量显著增多的方式实现,进而容易导致由于极端降水事件而引发的泥石流、滑坡等次生灾害增多。另外,西北地区东部降水量的减少趋势同样值得关注。随着气候进一步变暖,降水量减少趋势会愈发严重,尤其是雨季,随气温升高,降水量的减少会导致该地区干旱趋势加剧,特别是宁夏中部、甘肃中部和陕西北部等一些经常发生干旱的地区形势愈发严峻。

总之,“通古今之变”使我们可以对当前全球变暖背景下出现的西北地区降水变化保持更为理性的态度。我们很可能在不久的将来重新见证西汉所记载的西域“泽地湿热,难以履涉,芦苇茂密,无复途径”的景象,被黄沙掩埋了千年的楼兰古城或因此重获新生,古老的华夏文明或将重现于世界东方!