| 发布时间:2023-08-07 17:21:57 | 来源:未来新水务 | 作者:本站编辑 | 浏览次数: |

同济大学环境科学与工程学院副教授宫徽

本文根据嘉宾发言内容整理。

“新水务·新海淡”研究工作组把当前全球海水淡化事业的发展情况做了初步梳理,希望为后续探讨海水淡化提供一些基础性资料,工作小组包括李锋民、谭斌、高嵩、唐晓雪,我是来自同济大学的宫徽。

海水淡化在全球

当前,全球海水淡化项目超过2万余个,地域分布以中东为主,约占51%;同时,北美、欧洲和亚洲的海水淡化规模正在迅速增长。

全球范围内,通过海水淡化改善水资源供给的最著名案例是以色列。作为一个80%国土都是沙漠的国家,以色列的自然水资源极其匮乏。但经过几十年的努力,以色列不仅摘掉了水资源短缺的帽子,甚至还有盈余水资源出口给其他国家。难能可贵的是,这是在以色列人口、经济持续增长的情况下取得的——建国至今,以色列人口增长了10倍,人均GDP从几千美元增长到了4万美元。

探究以色列水资源禀赋转变的过程,我们可以看到一系列手段措施及演变过程,包括节水措施、污水回用、海水淡化等。最早,以色列尝试开采地下水,但很快面临地下水超采的问题;1964年,以色列将思路转向建设国家级大型枢纽工程,实施北水南调;上世纪70、80年代,以色列开始将污水进行农业回用,以减缓农业用水的紧张。

在此过程中,以色列也一直在尝试开展海水淡化,但苦于没有成熟技术。为此,以色列进行了大量技术探索:先是研究开发了冷冻脱盐法,应用失败;后来开发的海水淡化技术机械压缩蒸发技术,在海水淡化产业依然没有成功应用,但在工业废水零排放中实现了应用;其后,以色列开发了多项蒸馏MED技术,尽管该技术已成为了热法海水淡化主流技术之一,但对于能耗较高,在以色列没有得到大量推广。

直到后来犹太人发明的RO技术在以色列得到了大力发扬。2005年起,以色列开始大规模建设海水淡化厂。目前,在地中海沿岸已建成5座海水淡化厂,形成了200万吨/日的淡化水生产规模,满足以色列55%的生活供水需求。值得一提的是,由于气候变化,以色列内陆湖加利利湖水位有所降低,基于海水淡化的优势,以色列从地中海抽取海水,淡化后反哺给内陆湖,使淡化水发挥了生态水功能。这一举动在全球范围内,是第一个国家的首次实现。

沙特阿拉伯也是通过海水淡化战略摆脱水资源桎梏的典型国家案例。目前,沙特是全球海水淡化规模最大的国家,达660万吨/日;建设了全球规模最大的单体海水淡化厂,规模140万吨/日;其国内70%的饮用水都来源于海水淡化。基于当前全球对能源结构及温室气体的关注,沙特还提出了“2030愿景”,希望在未来实现完全由可再生能源驱动的海水淡化,实现海水淡化过程中的能量自给,甚至实现碳中和。

新加坡目前已建成四座Newwater污水厂和5座海水淡化厂,暨“水龙头计划”后,PUB又提出了面向2060年的供水目标:将有80%的供水来自于膜法处理,其中55%来自于膜法处理污水,25%来自于海水淡化。

在日本,尽管当前海水淡化建设项目并不多,但有着一系列密切相关的支撑产业,且对于未来有着较为清晰的战略判断:以膜法为主,支持大规模工程建设。为此,由战略科学家牵头,日本开启了服务于大型膜法海水淡化厂的一系列研究工作。

海水淡化在我国

在我国不同历史时期,海水淡化在水资源供给侧的角色及地位不断演变。最早,海水淡化是海岛等特殊地区的应急水源;后来为沿海高耗水行业(电力、石化、钢铁等)提供工业用水;发展至今,应用范围开始逐渐向市政方向延伸。

政策方面,在1974年,北京就召开了全国海水淡化科技工作会议;“九五”、“十五”、“十一五”期间,我国海水淡化产业、技术都经过诸多酝酿;到2021年,国家发布了两个重要的政策文件,一个是自然资源部海洋战略规划与经济司发布的《2021年中国海水报告》,另一个是发改委发布的《海淡利用行动计划》,确定了2021-2025年海淡产业发展的目标。

从《2021年中国海水报告》中我们得知,截止到2021年,我国共有144个海水淡化工程,总规模达到了185万吨/日,是沙特阿拉伯的1/3。这些海淡项目分布于9个城市,其中规模最大的省份是山东和浙江,其次是河北、辽宁。拥有最大海淡规模的城市是青岛,规模达32.4万吨/日。

在《海淡利用行动计划》中,发改委提出了海淡利用发展规划及明确目标——到2025年,全国海淡总规模达到290万吨以上。以现有规模作为基数,平均年增长率为11.9%。同时,《计划》对沿海/非沿海地区的淡化水利用模式进行了区分设计:沿海地区主要考虑市政供水管网的安全掺混,非沿海地区考虑相关的输送机制。在价格方面,《计划》提出,对于市政用户,建议采用政府购买服务与补贴相结合的方式;对于工业用户,建议采用自主协商定价的方式,以激励海水淡化产业的发展。

从过往相关政策中,可以看到我国政府对于海水淡化事业的明确支持,包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等,都提出了要推动海水淡化事业的发展。但对于要如何发展,目前还没有非常系统的战略规划。

实际上,国内很多企业已经积极参与到了全球的海水淡化市场。以国内某央企为例,其在全球海水淡化项目建设规模已经超过260万吨/日。越来越多的公司涉足海水淡化项目建设,也为我国海淡产业的发展提供了良好基础。

与此同时,我国海淡产业发展过程中,也面临诸多困难。如在传统认知里,海水淡化通常是被看作能耗高、成本高、缺乏经济竞争力的手段;产生的浓盐水排海,可能带来生态风险;海淡水离子强度低,作为饮用水还可能存在健康风险等。针对这些认知,我们进行了系统分析。

一是成本问题。在全球范围内,海水淡化的用途以市政为主,超过半数。而在我国现阶段,则更多用于工业用水。以2020年的数据来看,用于市政的淡化水仅占30%。未来海淡水是否有可能成为市政供水的主要来源,就要涉及水价、成本等问题。

从全球已有海淡工程的运营结果来看,海水淡化成本中,能源约占44%,折旧费用约占34%;随规模增加,海淡水的制作成本逐渐降低,在10万吨的规模下,吨水成本约4.5元。以2017年水价数据作为对比,海淡水和市政水价之间的差距已不太明显,在北京、天津等个别城市,二者趋于持平。此外,从趋势来看,传统市政水价在不断增长;而随着海淡产业的成熟、应用规模的扩大,以及未来与风能、光能等新能源的有效结合,海淡水的价格将逐步下降。二者之间的交叉点注定会到来。

二是浓盐水排海问题。目前,各国在发展海水淡化的过程中,对浓盐水排放有自己的要求,通过混合、稀释等手段,避免局部海域内盐浓度陡然提高。在国际上已有的20余年的海水淡化实践中,尚未发生过由于海水淡化浓盐水排海所引起的生态灾难。诚然,生态影响是个非常复杂的科学问题,要厘清浓盐水的生态影响,还有很多研究工作需要开展,如目前海洋大学李教授正在青岛开展相关研究,但总体来看,生态风险是可控的。

三是海淡水的并网应用。这涉及到后处理问题。经过海水在淡化处理后被深度脱盐、软化,不适宜作为日常饮用水源,因而在作为市政用水之前,需要经过矿化等进一步处理。目前,该环节涉及的药剂、设备基本都已开发完成,有一定的工程实践经验。

我们需要进一步发展海水淡化吗?

在气候变化这只“灰犀牛”的影响下,我们需要重新审视水资源格局,考量水资源紧缺与海水淡化的关系。

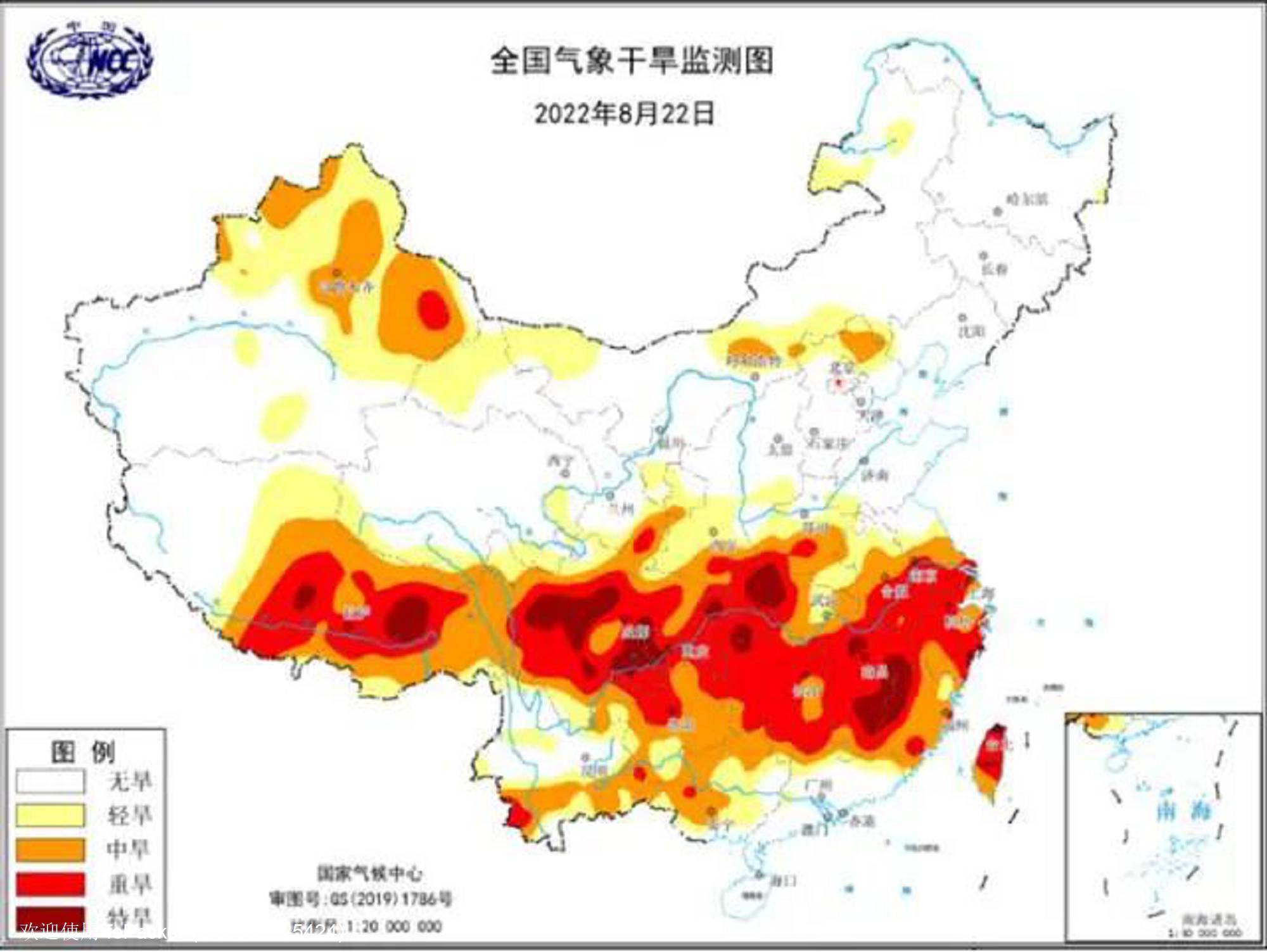

我们能够直观感受到气候变化所带来的影响:很多传统意义上并不缺水的地区,近年来也随着气候变化也遭遇了旱情。如整个长江流域,在2022年遭遇了1961年以来的最严重的气象干旱;全国水资源总量排名第二的广东省,在2021年东江流域也遭遇了58年以来最严重的旱灾。这样的情况并不是孤立的,很可能会持续多年。

水资源格局的变化将影响到生产生活的各个方面,导致农业、工业和水电等能源的停产或减产,还会导致工业与农业、农业与能源,甚至能源与工业之间的发展冲突。例如2022年旱情期间,长江上游多座水电站停止发电;2021年甚至停止了对农田的灌溉。在此背景下,我们不得不思考,巨量的人工建筑物与自然的冲突如何解决?未来城市应当如何更新发展?“半边山水半边城”的模式获得青睐,但其中的水从哪里来?

将目光收回至现实,可以发现,地球上并不缺水,地球上97.5%都是水,只不过大多是含盐水,只有2.5%是淡水。在淡水中,还有过半是冰川水,真正人类可以利用的淡水资源只有地球上水资源的1%。如果我们把关注点从1%移到97.5%,根据水的第一性原理,就有可能从根本上解决水资源供给矛盾。

在2015年,一个学者在《创水记》一书里系统介绍了以色列的水资源战略。有一个表述是,上帝说要有光,于是就有了光;而以色列做的事情是,我们说要有水,就有了水。以色列通过以海水淡化为主的水资源战略,改变了国家的水资源禀赋,并提出了很多重要观点,包括他们认为海水淡化与粮食种植一样,是社会文明的一次重大变革。

在水资源方面,我们所处的年代好比农业文明之前的年代。当时人们逐食而居。而随着农业发展,能够大规模生产粮食后,人类从逐食而居变成逐水而居,并一直延续了三千年。在海水淡化后,人类对水资源的依赖逻辑发生了改变——对于以色列的水资源管理机构来说,水已经不再是自然资源,而是一种可以被生产出来的商品,海水淡化将水资源问题转为纯粹的经济问题。只要付钱,想要多少水、多好的水都可以得到。

对于我国来说,情况与世界上所有国家都不相同。我国有更广大的国土面积,有更多的人口,也有着更为复杂的水资源现状。在此情况下,我们如何认识气候变化下持久的缺水问题?如何看待海淡在我们国家的发展潜力?如何构想国家层面的海水淡化规划?如果要发展海水淡化事业,我们会面临哪些阻碍?这些都需要系统探讨。

谢谢各位。

编辑 | 宜环

审核 | 王凯军

统筹 | 未来新水务工作组

(免责声明:整理此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。)