| 发布时间:2021-09-22 16:22:46 | 来源:生态环境科学 | 作者:本站编辑 | 浏览次数: |

微塑料污染始于2004年以后对海洋微塑料的研究,并逐渐扩展到淡水环境的研究当中。其后,2012年一篇观点文章(Rillig, 2012)提出土壤生态与水体环境有可类比之处,土壤微塑料不仅存在,容易被生物摄食,还可能吸附土壤的有害污染物,并且进入土壤的微塑料可在土壤中长期累积,最终达到影响土壤和陆地生态系统功能和生物多样性的水平。

2019年发表于Critical Reviews in Environmental Science and Technology(CREST)一篇综述全面地介绍了2020年以前土壤塑料及微塑料污染的研究进展,由浅入深地阐述了土壤微塑料的污染来源、和其他污染物的吸附作用,以及和生物、微生物的相互作用。近期,研究土壤的学者纷纷关注到微塑料污染,这里整理文献和大家分享。

图1 地膜,土壤微塑料污染的最大来源

01 —

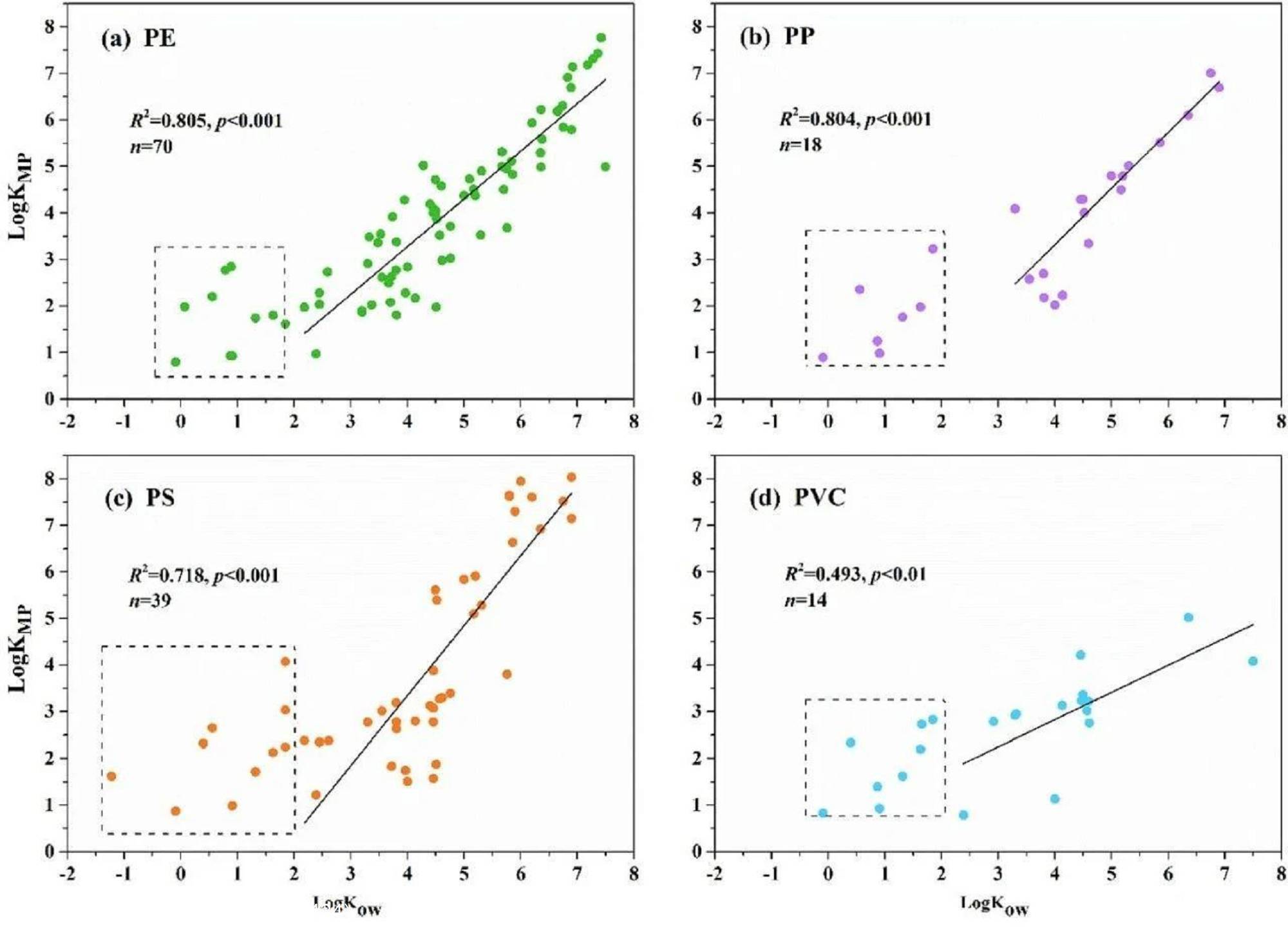

来源

图2 2012-2016年全国农业土壤大块塑料残留丰度提琴图(Huang et al., 2020) 堆肥和污泥是另一大主要来源。对污水处理厂的微塑料去除研究表明,大部分污水处理厂可去除90%以上的微塑料。去除的这部分微塑料被截留在污泥中,而污泥这类有机废物中富含丰富的植物养分和有机碳,所以被广泛用作土壤改良剂。因此,污泥通过农业的应用进入土壤环境中,使得其中的微塑料重新回到陆地环境,加重了农业土壤的微塑料污染。 大气沉降、灌溉用水及洪水、台风等极端天气事件也会增加或移除土壤环境中的微塑料(图3)。 图3 微塑料进入土壤的几种主要途径(Wang et al., 2021) 02 — 微塑料对土壤的影响 微塑料会直接影响土壤的密度、无机盐含量和保水能力等,尺寸在100nm-5nm的微塑料甚至直接可以破坏土壤的结构。由于微塑料的密度比土壤颗粒的密度小,微塑料的加入会降低土壤的容重。微塑料能够参与土壤团聚体的形成,土壤团聚体的形成大大增加了土壤的通气性和孔隙度,还会对土壤的保水能力造成影响。微塑料也可能改变土壤渗透性,进一步影响蒸发。 此外,研究发现微塑料在土壤中的吸附能力随pH的增加而减弱,并且土壤有机碳含量对微塑料吸附也有重要作用。残留地膜污染显著降低了土壤有机质(SOM)和土壤氮、磷的含量。残留塑料地膜降低了土壤肥力,并可能导致植物生长减少。 微塑料中含有添加剂,如抗氧化剂、阻燃剂、增塑剂、光稳定剂等,会对土壤微生物活性产生抑制作用,如邻苯二甲酸脂(PAE)、双酚A(BPA)等对土壤微生物活性有抑制作用,从而影响微生物的繁殖发育。微塑料自身的性质(结晶度及玻璃化温度)和溶液化学条件等也会影响微塑料的吸附行为。微塑料会吸附多种有机和无机污染物,特别是疏水性有机物,包括多环芳烃(PAHs),多氯联苯(PCBs)、二氯二苯三氯乙烷(DDT)、六氯环己烷(HCHs)、药品和个人护理品(PPCPs)、农药、全氟烷基物质(PFASs)和重金属等。有机污染物在微塑料上的吸附亲和性与有机物的疏水性存在显著相关性(图4)。 微塑料的迁移是土壤环境中的另一个重要过程,包括垂直和水平迁移,以及非生物和生物迁移。微塑料,特别是纳米塑料的向下运输可能会造成地下水污染的潜在风险。在更深的土层(>20 cm),研究发现的纤维和农膜碎片为微塑料能够在土壤中向下运输提供了证据,耕作方式可以部分解释这种迁移。 图4 有机污染物在微塑料上的分配参数与辛醇-水分配系数的线性相关性(Xu et al., 2019) 03 — 对土壤生物的影响 微塑料会被土壤动物摄入和生物蓄积,对土壤动物生长、存活和繁殖等产生一系列的毒理学影响,如组织病理学损伤、氧化胁迫、DNA损伤、遗传和生殖毒性、神经毒性、代谢紊乱和肠道菌群失调(Wang et al., 2021)。微塑料污染可能会改变土壤微生物群落多样性以及土壤微生物群和酶的活性,从而扰乱微生物生态系统,影响土壤营养物质的循环。 土壤动物会通过自身活动可以加速微塑料的二次形成和机械分解,如蚯蚓和线虫的摄食、跳虫的刮擦和咀嚼等。土壤动物肠道中的微生物群落有助于微塑料的破碎和降解。大型土壤动物可将有机物转化为有机结构(粪便颗粒),并将营养物质转化为植物可以利用的形式。此外,土壤动物可以加速微塑料在土壤中的迁移以及通过食物链将积累的微塑料进行营养级转移,增加环境健康风险。 微塑料能够延缓植物发芽,影响植物的营养和生长和繁殖,并对植物产生生态毒性和遗传毒性,其影响可能取决于塑料的浓度和尺寸。土壤中的微塑料在植物—土壤间迁移会间接影响植物种子发芽以及幼苗的生长。微塑料颗粒会堵塞种子的气孔,从而降低78%的种子发芽率。一些细长的塑料纤维也会缠绕幼苗的根系阻碍幼苗的生长。对农田的研究表明,2000kg/ha浓度地膜残留的情况下,浅根系棉花产量下降了45%。长期存在于土壤中的微塑料会形成纳米微塑料并经过迁移在植物体内累积,并能通过食物链转递进入人体,危害人类健康。 04 — 总结 微塑料作为土壤中的一种新污染物,可以从以下几个方面进行研究: 一是建立统一的检测方法和标准,从而减少差异化,使得不同研究结果更容易相互比较。在报告结果时,对分析方法、操作流程和汇报单位进行详细的描述,并全程进行质量控制。 二是对土壤环境中微塑料的迁移、吸附和污染规律等展开研究,建立一个全面的微塑料防控和污染防治体系。微塑料的环境老化过程也可能影响其在土壤中的吸附和迁移行为,且微塑料对其他污染物的吸附作用可能改变污染物在土壤中的相对分布。另外,微塑料与土壤胶体及天然纳米颗粒的聚沉与共迁移行为也亟待研究。 三是广泛的开展对不同类型的土壤中微塑料的检测,如湿地、森林、农田等,研究不同土壤系统中微塑料的来源途径。推荐使用质量浓度单位表示微塑料的污染状况,且鼓励提供更多环境微塑料样品的化学表征。

亚洲地区,中国、日本和韩国的塑料覆盖量占全球的80%。目前,地膜在我国的年使用量超过260万吨,已然成为全球地膜使用量最大的国家。现有农用地膜的回收率不足60%,导致大量的塑料薄膜残留于农田中,后分解为微塑料,造成污染。对中国19个省的农膜使用30年的土壤中微塑料进行调查(图2),微塑料平均丰度高达83.6 kg/ha,表明农膜覆盖是土壤中微塑料的主要来源,特别是农业土壤。